賃貸住宅研究 原状回復総論5

presented

by ライフサポート・ラボ

presented

by ライフサポート・ラボ

ガイドラインに見る原状回復の具体的な視点2 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より

(2)経過年数の考え方

① 経過年数

- 賃借人に原状回復義務が発生し、賃借人 が負担する費用がある場合に修繕等の費用の全額を賃借人が当然に負担することにはならない。

⇒ 経年変化・通常損耗は必ず前提になっており、経年変化・通常損耗の分は、賃借人としては賃料として支払ってきているため、賃借人が明渡し時に負担すべき費用にならない

←、経年変化・通常損耗の分が賃貸借契約期間中と明渡し時とで二重に評価されることになり、費用負担の配分について合理性を欠くことになる - また、実質的にも、賃借人が経過年数1年で毀損させた場合と経過年数10年で毀損せた場合を比較すると、後者の場合は前者の場合よりも大きな経年変化・通常損耗があるはずであり、この場合に修繕費の負担が同じであるというのでは賃借人相互の公平をも欠くことになる。

そこで、賃借人の負担については、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当である。

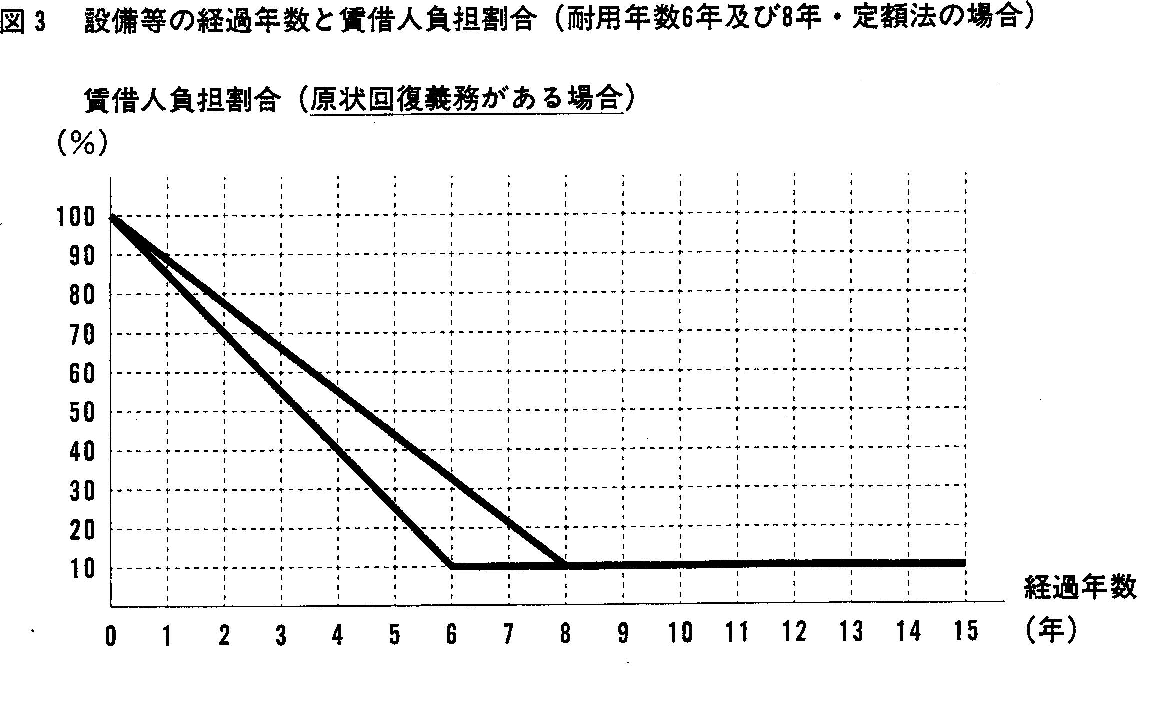

経過年数による減価割合については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)を参考とした。これによると、例えば、カーペットの場合、償却年数は、6年で残存価値10%となるような直線(または曲線)を描いて経過年数により賃借人の負担を決定する。年数が経つほど賃借人の負担割合は減少することとなる(図3)。

②入居年数による代替

経過年数の考え方を導入した場合、中古物件の賃貸借契約では、実務上の問題 が生じる。

⇒設俺等によって補修・交換の実施時期はまちまちであり、それらの履歴 を賃貸人や管理業者等が完全に把握しているケースは少ないこと、入居時に経過年数を示されても賃借人としては確認できないことである。

他方、賃借人がその物件に何年住んだのかという入居年数は、契約当事者にとっても管理業者等にとっても明確でわかりやすい。

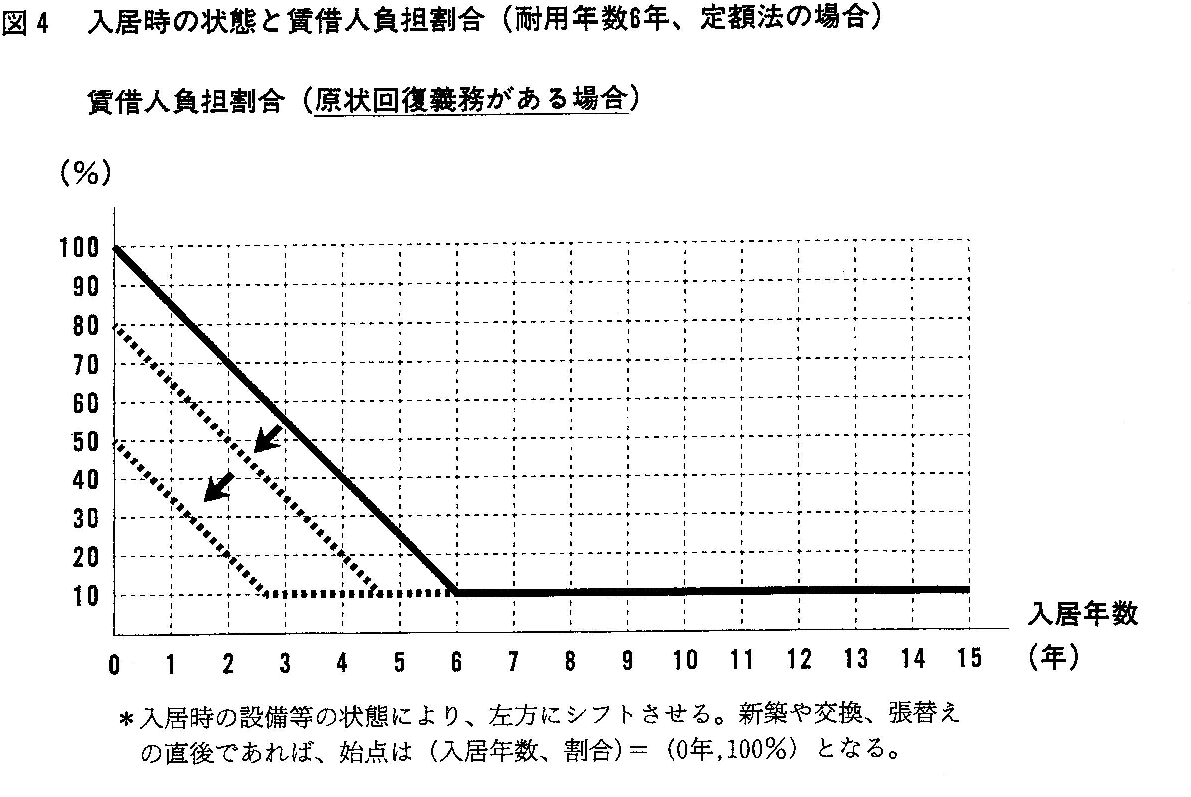

経過年数のグラフを、入居年数で代替する方式を採用すること とした。この場合、入居時点の設備等の状況は、必ずしも価値100%のものばかりではないので、 その状況に合わせて経過年数のグラフを下方にシフトさせて使用することとする(図4)。なお、 入居時点の状態でグラフの出発点をどこにするかは、契約当事者が確認のうえ、予め協議して 決定することが適当である。例えば、人居直前に設備等の交換を行った場合には、グラフは価 値100%が出発点となるが、そうでない場合には、当該賃貸住宅の建築後経過年数や個々の損親 等を勘案して10%を下限に適宜グラフの出発点を決定することとなる。

③ 経過年数(入居年数)を考慮しないもの ⇒ フローリング 、襖紙や障子紙、畳表

もっとも、建物本体と同様に長期間の使用に耐えられる部位であって、部分補修が可能な部位、例えば、フローリング等の部分補修については、経過年数を考慮することにはなじまない と考えられます。

←部分補修としたうえに形式的に経過年数を考慮すると、賃貸人にと っては不合理な結果となるからである。

*フローリング

補修を部分的に行ったとしても、将来的には全体的に張り替えるのが一般的であり、部分補修がなされたからといって、フローリング全体としての価値が高 まったと評価できるものではない(つぎはぎの状態になる)。

⇒部分補修の費用全額を賃 借人が負担しても、賃貸人が当該時点におけるフローリングの価値(経年変化や通常損耗によ る減少を考慮した価値)を超える利益を獲得することにはならないので、経過年数を考慮する 必要はない。

むしろ、形式的に経過年数を考慮すると、部分補修の前後を通じてフローリング の価値は同等であると評価できるのに、賃貸人が費用の負担を強いられるという意味で不合理 である。したがって、こうした部位等については、経過年数を考慮せず、部分補修費用につい て毀損等を発生させた賃借人の負担とするのが妥当であると考えられる。

*襖紙や障子紙、畳表

消耗品としての性格が強く、毀損の軽重にかか わらず価値の減少が大きいため、減価償却資産の考え方を取り入れることにはなじまないこと から、経過年数を考慮せず、張替え等の費用について毀損等を発生させた賃借人の負担とする のが妥当であると考えられる。